BLOG ブログ

DX定着のカギは現場にある。伴走型で挑む西川コミュニケーションズのDX支援

伴走型でクライアントに寄り添うDX開発体制

―――お二人が所属するDX推進グループでは、どのような業務を担当されているのでしょうか。

奥村: 私たちのチームではコミュニケーションアプリ「LINE」を活用したB2Cコミュニケーションおよび業務改善領域における商品開発を担当しています。

サーバーの構築などバックエンドのインフラや、システム開発、ベンダーのコントロールなど、各所と連携しながらプロジェクトを進めるのが役割です。私はマネージャーとしてメンバーを含めたプロジェクト全体の管理運用をしています。

住原: 私はクライアントとの窓口を担当しています。窓口というと営業担当のイメージが強いかと思いますが、私は開発担当者としてクライアントと開発チームとの橋渡しをしています。

NICOでは、印刷を主業務としてきた時代からクライアントに伴走して細やかに対応するスタイルで成長してきました。その姿勢はDX推進でも変わりません。単にアプリを作って終わりではなく、現場に入り込みながら運用や改善まで一貫して支援しています。

予約のその先、本当の課題まで改善するLINE入庫アプリ

―――LINEを活用した商品開発とのことですが、これはどのようなサービスでしょうか。

奥村: カーディーラー向けの整備予約システムです。従来は車検などで整備が必要な時期になると営業スタッフがお客様に電話をかけ、整備工場への入庫を受け付けてきました。

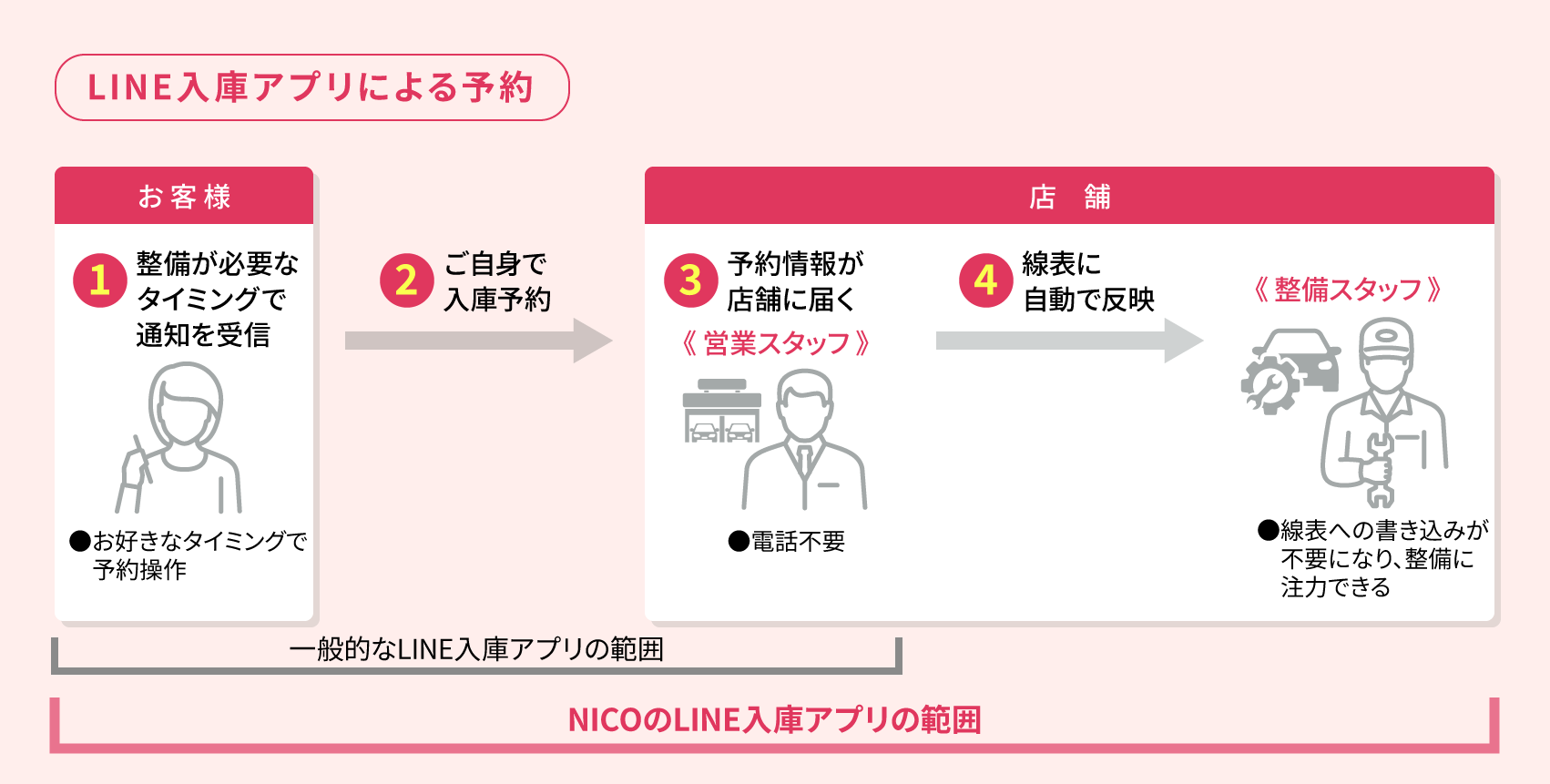

このアプリを導入いただくと、整備が必要なタイミングで自動的にお客様に通知が配信されますので、お客様はご自身で希望の日時をご予約いただくというものです。私たちは「LINE入庫アプリ」と呼んでいます。

住原: 電話での予約となるとお客様にも負担がかかりますよね。営業スタッフから突然電話がかかってきて、出られなかったら折り返し電話をしていただくことになる。しかも営業時間内に折り返さなければなりません。

LINE入庫アプリならご自分の空いた時間で予約していただけるので、お客様のそういった不便を解消できます。

奥村: 実はLINEで入庫予約ができるシステム自体は他社からもリリースされているんですよ。

しかしNICOの強みはその先の工程も自動化できることです。お客様が選んだ日時が、整備工場のスケジュール管理に使われる線表(ガントチャート)に自動で反映されるようになっています。他社のサービスではこの部分は結局、人力で行わなければならないことがほとんどです。

●整備予約の仕組み

通常、お客様の整備の日程が決まると、整備工場では線表にその予定を書き入れて作業スケジュールを立てていきます。

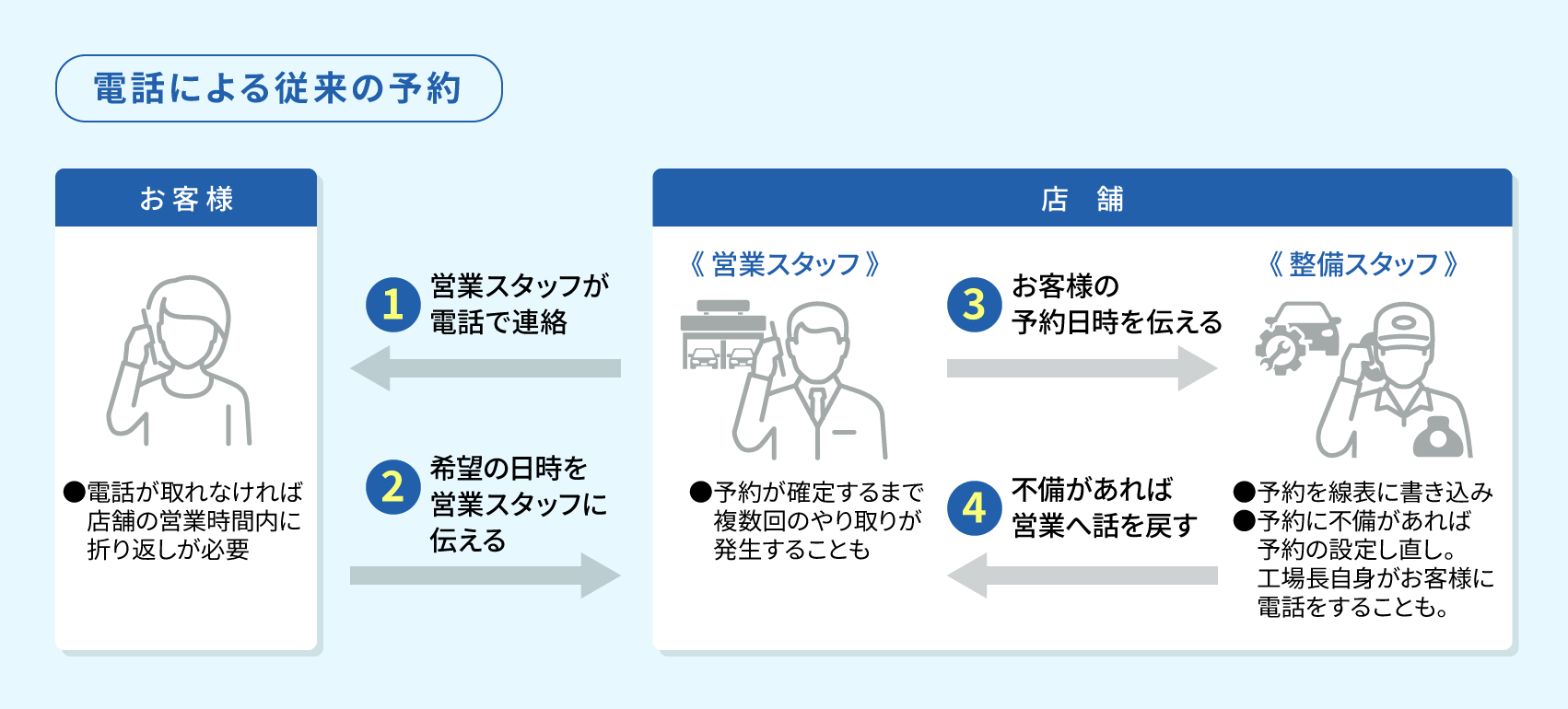

従来の電話による予約フロー

従来の電話による予約フロー

予約が入るたびに線表に書き入れていくだけでも面倒な業務になりますが、もしダブルブッキングなどの不備が起こった場合、工場長自身がお客様に電話をして予約を入れ直していただくことも多いそうです。それでまた線表を引き直して......という業務が整備スタッフのかなりの負担になっているんです。

私たちのLINE入庫システムは線表への書き込みまで自動化しているため、この作業をまるごと削減できます。顧客満足と従業員満足の両立ができるわけです。

NICOのLINE入庫アプリ導入後の予約フロー

NICOのLINE入庫アプリ導入後の予約フロー

―――お客様だけではなく、現場の負担軽減になるわけですね。

奥村: はい。それこそが、NICOがDX支援で目指しているビジョンでもあります。

たとえば、整備スタッフであれば、本来もっとも時間を使うべきは車の整備ですよね。しかし実際はこの予約関連の業務など、周辺の業務に多くの時間を取られてしまっている。慢性的な人手不足もあって、もっとも重要な業務に注力できていないという現状があります。

私たちは、そういったいわゆる雑務をデジタル技術で代替し、スタッフが本来の業務に集中できる環境をつくっていくことを目指しています。これはNICOのDX支援に共通するビジョンです。

住原: 今回のクライアントもそうした考えをお持ちで、新規オープンの店舗では積極的にデジタルツールを取り入れるという方針を持たれていました。そこでLINE入庫アプリを導入いただくことになったんです。現在では3店舗に導入されており、今後さらに拡大する予定です。

―――順調に拡大しているようですが、導入当初からスムーズだったのでしょうか。

住原: いいえ、実は最初はなかなかスムーズには進められなかったんですよ。

成功のポイントは現場の理解を得ること。アプリ定着の舞台裏

―――スムーズに進められなかった原因はどこにあると思われますか。

奥村: 実際にこのシステムをお使いいただく店舗のスタッフの声を十分に聞けていなかったんです。現場の実情を考慮しないまま導入を進めてしまって。

住原: 私たちと店舗スタッフとのコミュニケーションも不足していて、このLINE入庫アプリがいかに業務負担を軽減させるものなのかをしっかりとご説明できていませんでした。

LINEからご予約いただくには最初にお客様に利用登録をしていただく必要がありますが、その登録もなかなか増えなかったため、予約が入らない日々が続きました。

奥村: そこで2店舗目への導入の際は、整備工場の工場長とクライアントのDX担当、そして私たちで定例ミーティングを重ねることから始めたんです。何のためにこのアプリを導入するのかという点をよくご説明し、私たちも現場の状況についてお聞きして理解をするよう務めました。そこから潮目が変わりましたね。

―――では、2店舗目のほうではスムーズに浸透したのでしょうか。

住原: とても便利だと言っていただけるようになりました。現在は一カ月の予約の半分以上がLINEからになっていて、確実に負荷が軽減できているのではないでしょうか。

同じシステムなのに活用度に差。違いはボトムアップ

―――1店舗目と2店舗目、システムそのものに違いはあるのですか。

奥村: いいえ。裏側のシステムの改善はしていますが、使い勝手自体は特に変わっていないんです。定着させるためにはどうしていくべきか、現場の方と一緒に作り上げていく伴走型でやってきたのが大きな違いですよね。

住原: 店舗スタッフの皆さんも同じチームとしてプロジェクトを進めてきたので、「こんなに便利なものを使わなかったらもったいない」という感覚で動いていただけているんですよ。

奥村: 未登録のお客様が来店された際には接客スタッフから登録をお勧めしていただくなど、細かくフォローしていただいています。おかげで大変な勢いで浸透しています。

―――システム自体は同じなのにそれだけ反応が違うということが、ボトムアップの重要さを物語っていますね。

奥村: やはり現場の方が率先して動いてくださるのは大きいですよね。

住原: 特に工場長は仕組みもよく理解していただいていますし、ここを直しておくといいというアドバイスなども気づいたらすぐご連絡いただいていて。私たちもコミュニケーションを取りやすい環境で、いつもお店に伺った際にはなんてことのない雑談もできるくらいの関係性を築けているんですよ。

奥村: 工場長が率先して動いていただけるから、他の整備スタッフの方々も理解して動いていただけますしね。やっぱり現場起点の設計が重要なんですよ。負荷は現場にあるわけですから、そこで働く方たちに自分事として捉えていただくことで本当の業務効率化ができるのだと思います。

現在ではこの事例をベストプラクティスとして、他店舗への展開を目指しています。

定着後も継続する伴走体制

―――しかし、多数の店舗に展開していくとなると、これまでのような伴走型のフォローをしていくのは難しいのではないでしょうか。

奥村: 確かにそこは難しいところなんですが、ある程度までいけばフォローしなければならない部分も必然的に収束していくのではないでしょうか。

といってもやっぱりVOC、ボイスオブカスタマーならぬボイスオブコンシューマーですね、VOCは重要ですから。これは我々のマーケティング的な話にもなってきますが、私たち自身のためにも、しっかりコミュニケーションがとれる環境は保っていきたいです。

住原: 伴走体制はNICOがもともと大切にしてきた強みのひとつですしね。現場に入り込んで運用しながら改善していくという姿勢は今後も変わることはありません。

西川コミュニケーションズが考えるDXのビジョン

―――では最後に、DXの取り組みを成功させるポイントをまとめていただくとどういったことになるでしょうか。

奥村: これまでのお話と重なる部分もありますが、NICOのDXのビジョンは「その人にとって重要な活動にしっかりと時間をかけられる環境を、テクノロジーの力で創出する」ことです。

それを成功させるうえで重要なのは、次の3つだと思います。

●ボトムアップで取り組むこと

トップダウンはスピード感のある導入判断ができる一方、現場の実情がくみ取り切れず、部分最適にとどまってしまうことがあります。ボトムアップで進めれば、現場の視点から何がストレスで何が非効率かを可視化することができるし、その後のスタッフの主体的な動きにもつながります。

●導入して終わりではなく、定着まで伴走し続けること

導入後も「使い方のサポート」「業務の変化に合わせた調整」「フィードバックの反映」など、運用フェーズでの伴走が成果を左右するのではないでしょうか。

●取り組みの目的を明確にすること

そして何のためにそれをやるのかを明確にすることです。そこが抜けてしまうと、ただ業務をデジタルに代替しただけになってしまいます。予約の受付をLINEに置き換えて、それで?で終わってしまいます。

―――DXにありがちな誤解ですね。DXが単なるデジタル化にとどまってしまうことも多いと聞きます。

奥村: そうなんです。現代ではデジタルツールの活用が進んでいますが、実はそれでやることが増えたという面もありますよね。携帯電話ひとつとっても、連絡が取りやすくなった半面、常に対応を求められるようにもなりました。

だからこそ、これまで人力に頼っていた業務をテクノロジーで代替し、効率化していく。それによって本当に価値を生み出す業務に注力できる環境を整えていく。そのマインドセットができるかどうかが重要です。

住原: たとえば今回の事例でいうと、電話もお客様とのコミュニケーション手段だと考えている営業スタッフもいらっしゃると思うんです。

しかし、コミュニケーションをとる目的は顧客とのリレーションシップを深めることです。となると、整備予約を取ることのプライオリティは決して高くないと思うんです。

奥村: 「7つの習慣」※でいうところの、「緊急ではなく、重要な事項」に注力するということですね。整備の予約は確かに緊急性のある業務ですが、顧客とのリレーションシップを深めるためと考えたら、緊急性は低くても重要な活動というものが他にあります。

※7つの習慣:スティーブン・R・コヴィー著の世界的ベストセラー。過去の偉人や賢人に共通する原則を分析し「7つの習慣」としてまとめたもの。

住原: そうなんですよ。例えば予約まわりのコミュニケーションでリレーションシップを深めるのであれば、整備のご予約をいただいたことへのお礼の電話をかけ、車の調子を伺うなどしてお客様への気遣いを示すことでもリレーションシップは深まると思います。

予約を取るという単純作業をアプリに任せていただければ、そういったおもてなしを提供するための時間も創出できます。このLINE入庫アプリはそういった『人にしかできない仕事』に時間をかけられる環境を創出するための仕組みと考えていただければと思います。

奥村: 先にもお話ししましたが、これは私たちのチームだけに限らず、NICOのDX関連業務全体に通じる共通のビジョンでもあります。

クライアントに伴走して現場の課題を見極め、よりよいDX推進のパートナーとしてお役に立てるよう今後も取り組みを進めていきます。

※LINE、LINEのロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

DX支援について興味のある方はお問い合わせください

お問い合わせ奥村健一郎

西川コミュニケーションズ DX推進グループ マネジャー デザイナーとしてキャリアをスタートし、制作会社設立や組織運営に従事。営業部では小売流通業を中心に販促支援や新規事業立ち上げ、戦略立案を担当。Eコマース黎明期には、商品情報の潜在的価値に着目し、PIMベースのデータフィードソリューションを開発。現在はDXの支援、システム開発PMOなど多岐にわたる業務に従事。

住原和正

西川コミュニケーションズ DX推進グループ クライアントサービスディレクター 国産ラグジュアリーカーブランドにおいて、5年間販促ディレクター業務に従事。市場分析や顧客インサイトを通じて、自動車業界に特有の顧客ニーズを深く理解し、効果的なブランドコミュニケーション戦略を立案・実行。現在はその経験を活かし、自動車ディーラーの現場視点に立ったDXの支援や最適なデジタルソリューションの企画・提供に従事。