BLOG ブログ

企業それぞれの現場を再現。自ら考え行動できる、より教育効果の高い可変型のVR安全教育とは

VRによる安全教育とは

―――まずはVRによる安全教育とはどういうものかを教えてください。

多治見: 実際に起こりうる労働災害や事故を再現した3DCG動画を、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着して見ていただくことで、危険なシチュエーションを疑似体験していただくものです。

VRはさまざまな業種で人材教育に活用されていますが、ここでは特に従業員の生命や身体の安全に関わるような危険なシチュエーションを再現したコンテンツを指します。

池谷: ほとんどの場合で、労働災害は人為的なミスが原因で起こっています。没入感のあるVR動画で危険なシチュエーションを疑似体験し、作業に携わる人のちょっとした気の緩みに対して注意喚起をしていこうというものですね。

多治見: VRによる安全教育の目的は大きく以下の3つに分けられます。

1.危険体験:危険なシチュエーションをVRで疑似体験し、安全への意識を高める

2.危険予知:危険なポイントを察知できるようになり、事故を未然に防ぐ能力をつける

3.訓練:安全な作業手順を覚える

VR安全教育のメリット

―――安全教育はVR登場以前から各企業でさまざまに工夫をして行われていますよね。体験施設を作られたり、座学による研修も多く行われています。それらと比べてVRで行うメリットはどこにあるのでしょう。

多治見: 最大のメリットは、コストやリスクの面で再現が難しいシチュエーションでも再現できることです。例えば、ガス漏れ現場でガス爆発が起こる......なんて危険なシチュエーションでも、VRなら臨場感たっぷりに再現可能です。

池谷: 命の危険がある事故を再現するなんて、バーチャルでなければ無理な話ですからね。これはVRによる安全教育コンテンツができたことで可能になりました。

―――確かに、研修のために爆発を起こすわけにもいきませんね。

多治見: 実際にガスを出して匂いなどを嗅いでもらったり、ごく小さな爆発を起こして見てもらう研修施設はあるようですが、さすがに爆発を身に受けるようなことはVRで疑似体験していただくしかないと思います。

池谷: 以前は2Dの映像を使って研修を行ったりもしていたそうです。けれどどうしても映像を見ているだけでは受け身になりがちなんですよね。VRは臨場感が違いますし、体験者の自由なタイミングや角度で映像を見られることで、より意欲的に体験していただけるのではと思います。

導入の手軽なサブスクリプションを採用する企業が多数。しかし...

―――それだけメリットのあるVR安全教育ですが、課題を感じているお客様も多いようですね。

多治見: VRによる安全教育は、現在、サブスクリプションによるサービスを採用する企業が多数です。さまざまな業種向けによくある危険なシチュエーションのコンテンツがいくつか用意されていて、教育を行いたい企業がその中から希望に近いものを選ぶという形ですね。

すでにあるものから選ぶわけですから、低コストかつ短納期で始められ、導入はとてもスムーズです。ただ、既製のコンテンツの中には本当に必要なシチュエーションがなく、近いものを妥協して選んでいるという企業様も多いんですよ。

池谷: 爆発や転落といった事故の危険は共通していても、どんな設備でどうやって作業しているのかといった細かい部分は、企業によってずいぶん異なりますからね。

多治見: 例えばとあるガス会社では、ガス漏れが疑われる建物への対処は、まず郵便受けなどのドアの隙間から漏れる空気でガス漏れ検知を行うそうです。ドアを開けるのは爆発の危険があるのでNGなんです。

しかし、別のガス会社では、ほんの少しドアを開けてその隙間から検知するらしいんですね。同じガス会社でもそれだけ違うんです。

―――それは大きな違いですね。それだと別のガス会社ではそのコンテンツは使えません。

多治見: そうなんです。自社のニーズに完全に合致したものを求めるのなら、フルオーダーで個別に作ることになります。しかしそれではコストや時間がかかります。このニーズとのズレで、導入を悩まれる企業は多いんです。

池谷: フルオーダーとはいかなくても、設備やシナリオを各社でカスタマイズできる仕組みがあればいいですよね。そこで私たちが開発したのが、可変型の安全教育XR「TRAST(トラスト)」です。

可変型 安全教育XR「TRAST」とは

―――TRASTはどういったサービスになるのでしょうか。

多治見: TRASTの特徴は、お客様自身で安全教育コンテンツを自由にカスタマイズできる「可変性」にあります。用意された選択肢を組み合わせることで、自社の設備や手順に近いコンテンツを構築できます。

主な機能

●環境プリセットからお好みのVR空間を選択可能

●VR空間内で使用するアセットはドラッグ&ドロップで簡単配置

●教育コンテンツの内容(シナリオ)はノーコードで簡単編集

●体験者の行動を記録・分析し、教育効果を可視化するアナリティクス機能

●クラウドベースのコンテンツ管理で、各拠点への配布や更新が容易

―――どの程度、カスタマイズの自由度があるのでしょうか。自社の手順に完全に合わせることもできますか?

池谷: 現時点では実際の作業と完全に同じ手順を再現することは考えていません。VRはあまり長く見ていると疲れてしまうものなので、省ける部分は省いて、動画は5分以内くらいに収めるのがベストかなと。

ただ省いてしまってはいけない手順もあるわけで、そこのバランスをどうとるか。カスタマイズの選択肢については、今後、導入いただいた企業からヒアリングしながらアップデートしていく予定です。

多治見: そうやって企業の監修を受けながら、カスタマイズの選択肢を増やし、よりシナリオの自由度を上げていくのがTRASTなんです。

開発にあたり、静岡ガス株式会社様と平井工業株式会社様向けに先行してコンテンツを作成しました。これらは機能的にはフルオーダーの受託開発と変わらないのですが、ここからいただいたフィードバックを基に選択できるアセットやシナリオを増やしていき、カスタマイズ機能を実装しています。

【先行コンテンツ】

※音声が鳴ります。ご注意ください。

静岡ガス株式会社様向け動画(静岡ガス株式会社様のコーポレートサイトはこちら)

平井工業株式会社様向け動画(平井工業株式会社様のコーポレートサイトはこちら)

目標達成に向け、自ら考え自由に行動するコンテンツが作成可能

―――より自社の設備や手順に近いコンテンツにすることで、体験の質が向上するわけですね。

多治見: さらに、TRASTの特徴的機能として、体験者が空間内を自由に行動可能なこと、そしてその行動に評価がつくことが挙げられます。

現在主流となっているコンテンツは、体験者はシナリオで決められた行動をそのとおりになぞり、最後には必ず事故に至るということがほとんどです。それに対しTRASTでは、体験者が選んだ行動で結果を変えられます。正しい手順を選べば事故を回避でき、どこかにミスがあれば事故に至るというコンテンツが作れます。

そしてその体験者が選択した行動に対して評価が出ます。動画の最後に体験者の行動を振り返り、どの行動にどんな危険があったのか、どうすべきだったかといったコメントが出てきます。

池谷: シナリオが固定されている従来のコンテンツでは、一度体験したら飽きてしまうという課題もありました。しかし体験者の行動で結果が変わるTRASTのコンテンツなら、繰り返しのトレーニングで正しい手順を確認していくという使い方をしていただけるんです。

―――従来のコンテンツは事故を疑似体験することで安全への意識を高めるという印象が強かったのですが、TRASTは手順のトレーニングにもなりそうですね。

多治見: そうなんです。さきほどVRによる安全教育の目的をお話ししましたよね。

1.危険体験:危険なシチュエーションをVRで疑似体験し、安全への意識を高める

2.危険予知:危険なポイントを察知できるようになり、事故を未然に防ぐ能力をつける

3.訓練:安全な作業手順を覚える

この3つのうち、汎用性の高い既製のコンテンツは1.危険体験と2.危険予知に重きが置かれていることが多いです。しかしTRASTで作成するコンテンツは、3.訓練もカバーできるようになるんです。

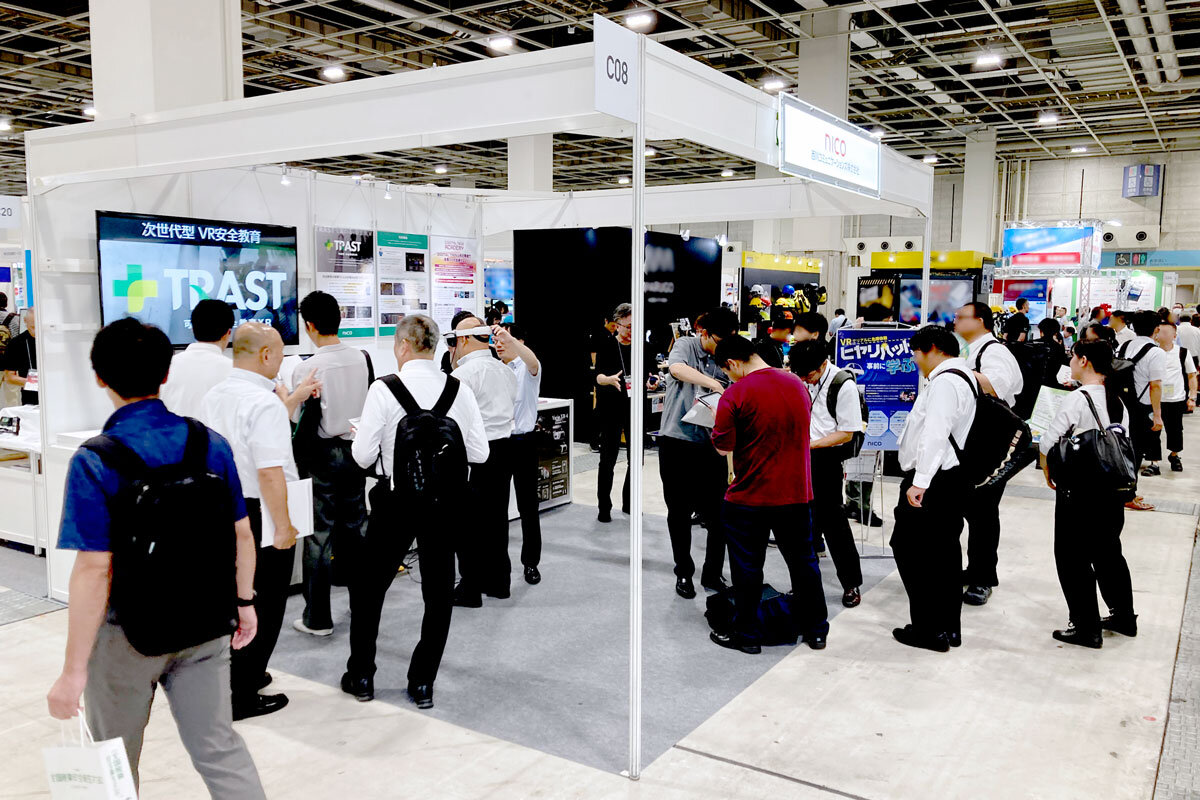

展示会でTRASTを体験していただいた際の様子

仮想空間上でガス漏れ検査を体験する体験者

教育効果を可視化し、費用対効果の検討をサポート

―――企業様にとっては、VRによる安全教育は導入効果が見えにくいという点が導入のハードルになっているとも聞きます。その点について何かアプローチはありますか?

多治見: おっしゃる通り、費用対効果がわかりづらいことがネックになっていると思います。従来の2Dの動画による研修との効果の違いも、わかりやすく出てくるわけではないですからね。

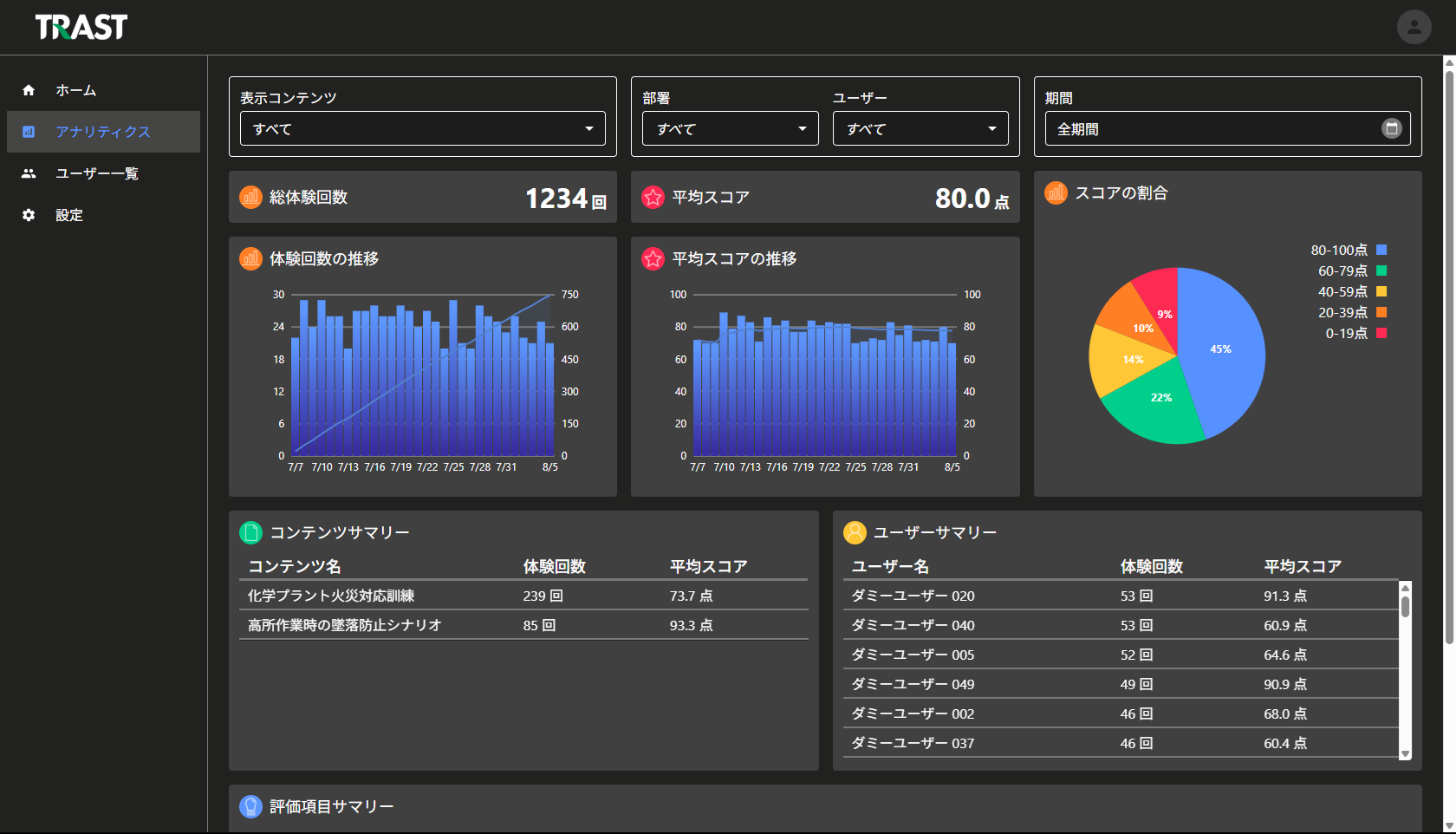

池谷: その課題に対しては、TRASTの「アナリティクス(分析)機能」が貢献できると考えています。例えば、どの従業員がどの手順でつまずきやすいのか、あるいは訓練を重ねることで個々の成績がどう向上したのかをデータで把握できます。

多治見: そうですね。安全教育にかけたコストに対して、どれだけ事故が減ったかという直接的な効果を示すのは簡単ではありません。しかし、アナリティクス機能によって、まずは教育の「効果」そのものを客観的に可視化しやすくなる。これは、費用対効果を検討する上での大きな一歩だと考えています。

―――個人の体験結果を指導者が確認することもできるのでしょうか?

多治見: はい。先述したアナリティクス機能は指導者でもお使いいただけます。各体験者の体験回数や成功率、どの手順でミスをしたかといった事故要因などのデータをシステムが自動で集計・分析します。

池谷: 指導者はブラウザ上の管理サイトからそれらのデータにアクセスできます。データは棒グラフや円グラフなどで可視化され、一覧化されるので、組織全体の傾向や個人の苦手なポイントを直感的に把握できます。

TRAST アナリティクス機能の画面(画面は開発中のものです)

TRAST アナリティクス機能の画面(画面は開発中のものです)

VRによる安全教育の今後の展望

―――その他に、今後追加を検討されている機能はありますか?

多治見: はい、いくつか構想があります。例えば、PCを使わずHMD(ヘッドマウントディスプレイ)単体で動作する「スタンドアローン化」は、手軽さを求めるお客様の声も多く、実現に向けて検討を進めています。

池谷: それ以外には、複数人で同じVR空間を同時に体験できる機能も魅力的です。一人が体験者、もう一人が指導者といった役割分担も可能になります。

さらに、指導者がPCからVR空間内のドアを開けるなど、外部からVRに干渉できるハイブリッドな使い方についても、今後の拡張機能として検討しています。

多治見: 機能面以外でいうと、危険以外の訓練分野にも挑戦してみたいですね。VRを使ったトレーニングはすでにさまざまなところで行われていて、海外の大手スーパーではVRによる接客トレーニングが一定の効果を上げているようです。

池谷: 海外ではVRによる安全教育はかなり進んでいるんですよね。日本ではまだまだ注目度が低いです。

―――なぜ活用が進んでいないのでしょう。

多治見: やはり、先ほどもお話ししたように、費用対効果がわかりづらいことがネックになっていると思います。「事故がこれだけ減りました」とすぐに数字で結果が出るわけでもないですからね。まずは一社でも多く成功事例を作って、VRでの教育の重要性を広めていくことが大切だと考えています。

池谷: それと、まだまだVRはゲームなどのエンタメ寄りなイメージが強いこともありますよね。業務への活用がイメージされにくいのではないでしょうか。普及しているHMDのデバイス自体がゲームをメインに開発されているものですし。

―――それは3DCG自体のイメージでもありますよね。3DCGの産業利用というお話になると、そういったお話はよく出てきます。

池谷: そうなんです。ただ、ゲームなども含めてVR自体の普及がさらに進めば、産業など他分野へも徐々に広がっていくのではないでしょうか。VRの操作に慣れないベテラン世代に比べ、ゲームなどでVRに触れてきた若い世代ならVRへの親しみもあるでしょう。世代が変わっていけば、より柔軟に取り組むようになるのではと思っています。

多治見: 若い世代に対しては、VRによる安全教育が新入社員向けのアピールとして期待できるというお声もいただいています。VRの活用にはまだまだいろいろな可能性があるはず。TRASTだけではなく、VRや3DCGといった技術の活用を進めていきたいですね。

VRによる安全教育に関するお問い合わせはこちら

お問い合わせ多治見湧

西川コミュニケーションズ株式会社 ビジネスデザイングループ Unityを使用して、ゲームをはじめ産業用VRや業務用ソフト等、多様なアプリケーションを開発。 一方でさまざまな言語やフレームワークを利用して、Windows向け業務アプリケーションやWebシステムの開発も行う。

池谷研人

西川コミュニケーションズ株式会社 ビジネスデザイングループ さまざまな言語を用いて、企業向けのWebアプリケーションやApple Watch等のスマートウォッチと歩数同期させた健康志向のスマートフォン向けアプリ開発等を経験。 また、Unityではカジュアルアプリの作成やメタバース空間の作成を担当。