BLOG ブログ

デジタルツインで日本のものづくりを加速させる。産学官連携の協議会が始動

セミナーも大盛況。高まるデジタルツインへの期待

3DCG技術を用いて仮想空間上に現実世界を再現し、さまざまなシミュレーションや検証を行う「デジタルツイン」。製造プロセスの改善においても注目が集まるこの技術のセミナーが、2025年4月に名古屋市中区のイノベーターズガレージで開催されました。

講師はNVIDIAエンタープライズマーケティングのシニアマネージャ。デジタルツインの開発に活用される「NVIDIA Omniverse」を中心に、未来のものづくりを支える最新技術と活用事例について講演していただきました。

会場、オンラインを含めて200名以上の方にご参加いただきました

イベントの主催者は「中部圏デジタルツイン推進準備委員会」。中部圏のデジタルツイン技術の普及促進および人材の育成を目的とした産学官連携組織「中部圏デジタルツイン推進協議会」の準備組織です。

西川コミュニケーションズ(以下、NICO)の研究機関「MONOZUKURI-X研究所」が事務局を務めています。

司会進行は事務局員である石川浩司が担当

司会進行は事務局員である石川浩司が担当

なぜNICOが中部産業界のデジタルツイン推進に取り組んでいるのか。

その出発点は、NICOが3DCG事業を進めるうえで直面したDX人材の不足という課題でした。

デジタルツインとは何かについて、詳しくはこちらの記事もご覧ください。

試行錯誤を繰り返せるシミュレーションで、ものづくり企業のDXを促進。デジタルツインの可能性とは

出発点は、企業とのやり取りの中で実感した人材不足

―――なぜNICOが「中部圏デジタルツイン推進協議会」の設立に向けて動き出したのか、その背景を教えてください。

石川: 私たちは以前から3DCGコンテンツの受託開発を通して、産業DXを支援してきました。仮想空間上で安全教育を行う、VR安全教育コンテンツの開発などがその一例です。

しかし、さまざまな企業の方々と3DCG活用についてお話しているうち、日本のものづくり産業におけるDXの遅れを実感することになりました。それはなぜなのか? 調べていくと、圧倒的な人材不足だということがわかってきたんです。

―――デジタルツイン推進の人材となると、どういう方になるのでしょう。

石川: 産業DXの中でも注目されているのが、デジタルによるシミュレーションです。

例えば新製品を作るとなると、何度も試作を繰り返してテストをしますよね。従来はすべて実際にものを作っていたわけですが、それでは工数もコストも嵩みます。そこでデジタルツインを活用し、仮想空間上で現実に限りなく近い高度なシミュレーションを行うことが期待されているんです。

現在はこういったシミュレーターを自社で内製化していこうという企業が増えています。とはいえ、そのためのノウハウを持つエンジニアが不足しているんです。

―――クライアントからのニーズにもそれが現れていたのですか?

石川: 受託開発のご相談よりも「スタッフを派遣してもらえないか」や「人材育成をしてほしい」といったご相談をいただく機会が増えていったんです。

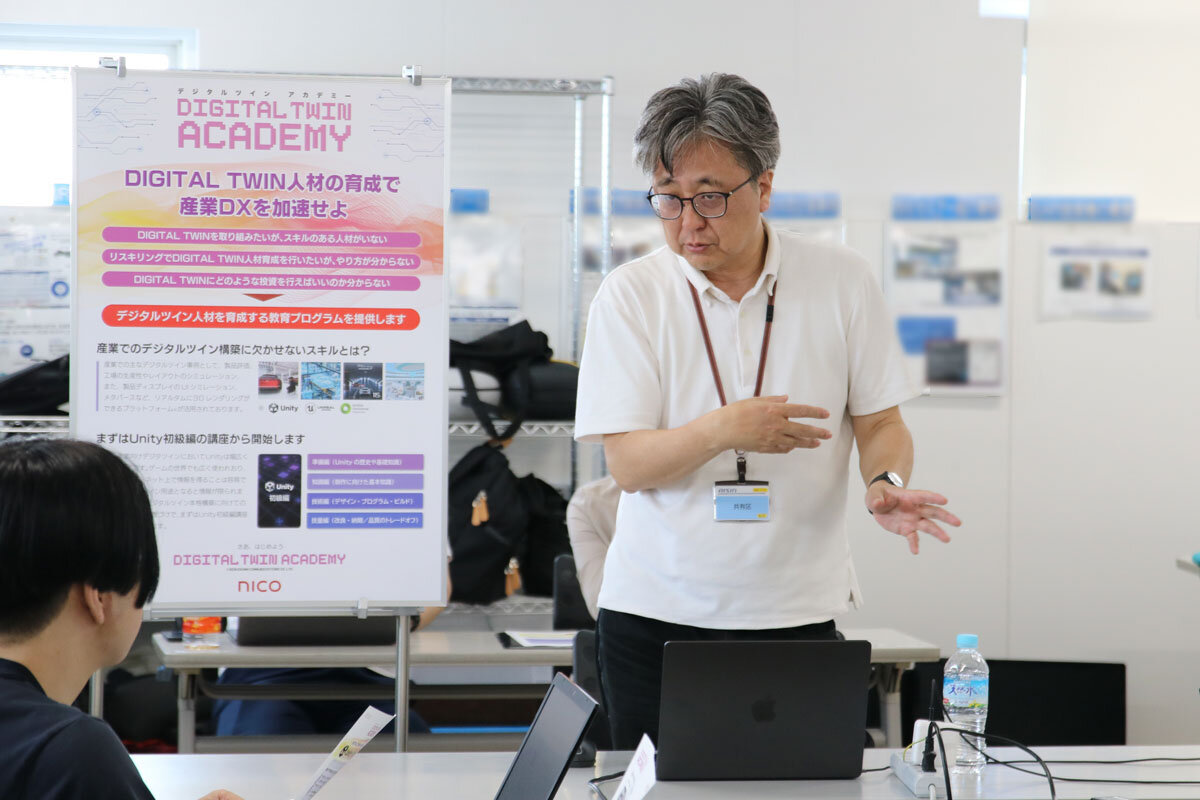

そこで始めたのが、デジタルツインの構築に使われるゲームエンジン「Unity」のワークショップ研修です。実際に受講していただいた企業様からの反応もよく、これを新たなサービスとして注力していこうとなりました。

実際のワークショップ研修の様子はこちらのページをご覧ください

産業DXの中心に「Unity」。Unityエンジニアを育成する、西川コミュニケーションズの取り組み

―――ワークショップ研修は現在もNICOのサービスとして提供していますよね。委員会の活動はそれとは別のものなのでしょうか。

石川: 民間企業が単独で人材育成をやりますと手を挙げても、どうしてもデジタルツイン人材育成の裾野を広げるのに限界があります。

DX推進における人材不足は産業界全体の大きな課題であり、特にものづくり産業が集積している中部圏では自治体も行政課題と捉えて積極的に動いています。

産業の進展を考えると、我々も公的な取り組みとして進めたほうがいいのではないかと考えたんです。

そこでUnityのワークショップ研修は続けつつ、もうひとつのアプローチを始めました。

中部エリアの経済団体である「中部経済連合会」にお声がけし、関連企業・大学・行政などと連携した産学官連携組織「中部圏デジタルツイン推進協議会」を立ち上げることにしたんです。

NICOのUnityワークショップ研修サービスについてはこちらのページをご覧ください

DIGITAL TWIN ACADEMY Unity人材育成プログラム|西川コミュニケーションズ

活動は本格フェーズへ移行中。すでに企業からの参加表明も

―――現在は準備組織である「中部圏デジタルツイン推進準備委員会」として活動されていると聞いています。ここではどのような活動をされているのでしょうか。

石川: 2025年2月に「中部圏デジタルツイン推進準備委員会」がスタートし、現在は「中部圏デジタルツイン推進協議会」への移行を目指して活動しています。

一方で講座やセミナーはすでに活発化しています。外部講師をお招きしたイノベーターズガレージでのセミナーを皮切りに、NICOのスタッフが講師となって愛知県内の企業や大学で講座を行ったりしているんですよ。

金城学院大学で行った講座の様子。講師はNICOスタッフが務めます

―――普及活動はすでに始まっているんですね。参加者の反応はいかがでしたか?

石川: みなさんとても熱心に聞いていただいて、デジタルツインへの手ごたえを感じました。

参加していただいた方からは、

「デジタルツインの基礎内容などが非常にわかりやすく参考になった」

「仮想空間を使用してどれだけのことができるのか、さらに深掘りをしたい」

といった声をいただいています。

また学生向けのセミナーでは、メディア系を専攻している学生が多かったため、

「工業での使用事例以外でどのように使われているかをもっと学びたい」

「映像撮影のシミュレーションにも使えるのではないか」

「心理学とデジタルツインの連携はできないか」

といった声もいただきました。思ってもみなかった視点からの質問もあり、新しい活用のヒントをもらえる機会にもなっています。

―――そういった反応からも、デジタルツインへの注目度の高さが伺えますね。

石川: はい。私自身も情報技術系のセミナーに登壇したり、企業様に訪問して個別にお話しすることも多いのですが、そこでもデジタルツインの注目度の高さを実感することが増えています。

すでに複数の企業様から「協議会に参加したい」といった声もいただいているんですよ。

―――それは嬉しいですね。しかし、それだけ企業では現在の製造現場に課題を感じておられるということですね。

石川: そうなんです。しかし企業の担当者が自らあちこちのセミナーに参加して情報収集して、どうやって社内のデジタルツインを進めていくのかを自分たちで考えて......というのは、やっぱり大変なんですね。

協議会に加入していただければ我々が最新情報を集めて皆さん発信にしていきます。もちろん人材育成や、デジタルツイン導入の具体的なお手伝いもしていきます。そういったサポートを魅力に考えていただけていると思います。

企業での講座の様子。工場の教育担当や企画管理部門の方に参加していただきました

講座ではUnityの操作体験も。簡単なプログラムを組んで、CGを動かしていただきます

企業の業績だけにとどまらない、デジタルツインの社会的意義

―――デジタルツインの実装が進むことで、企業や社会にどのような影響があるのでしょうか。

石川: 簡単に言うと、生産性と品質の向上ですね。これらは人力でも可能なことですが、デジタル化することで以下の動きがより素早く実現するんです。

●もっとも効率のよいやり方を探り出す

シミュレーションで試行錯誤を繰り返すことで、工程の無駄やクオリティを阻害する要因などがすべてあぶりだされます。

どういったやり方がもっとも効率的なのか、素早くたどり着くことができます。

●サプライヤーとの連携向上

ものづくりはさまざまなサプライヤーからさまざまな部品を取り寄せて行われます。製造工程が効率化すれば、サプライヤーとの打ち合わせもスムーズになります。

実際にものを作ったり動かしたりするのではなく、デジタルツインでより素早く最適解にたどり着くことで、高品質な製品を短期間で大量に生産できるようになります。

例えば高品質な半導体が国内で大量生産できるようになれば、それを組み込んだあらゆる製品が素早く、低コストで作れるようになります。私たちが日常的に使う製品に関係してくるのはもちろん、海外への輸出にも影響します。日本全体の経済効果へと波及していくんです。

―――いち企業の業績だけに留まらず、社会的に大きな影響があるんですね。

石川: だから国も国策としてデジタルツインやDXの推進を一生懸命進めています。

日本のDXは遅れていると言われています。世界各国のDXの進展度を比較する国際的な調査がいろいろとありますが、日本はどの調査でも順位が低迷しています。このままでは日本の製造業が危ういという状態です。

しかし、メイドインジャパンの品質は今も人気ですし、業務プロセスの改善が進めば日本の産業はもっと活性化するはず。デジタルツインを推進することの社会的な意義はとても大きいと思います。

企業のデジタルツインへの関心の高さが、委員会活動への反響からも伺えます

遅れが目立つ日本の、デジタルツイン実装の課題とは

―――準備委員会への反響をみてもデジタルツインへの注目度は高いようなのに、普及は遅れているんですね。

石川: デジタルツインに取り組まなければという危機感はあるものの、何から手を付けていいのかわからないという企業がほとんどです。大手企業だと自社で進められていたりもしますが、取り組みの規模が大きすぎてやっぱり人が足りないようですね。

PoC(概念実証)までは進んでいる企業も多いものの、まだ現場に実装できている企業が少ないんです。

―――海外との差はそんなに大きいのでしょうか。

石川: 例えば世界のDXのトップを走っている欧州の企業では、こんな事例があるんですよ。生産工場のラインごとにAI(子AI)があり、さらにそれらをまとめているAI(親AI)があり、親AIが子のAIにすべて指示を出して工場を稼働させている。人間はイレギュラーが起こったときに必要な指示を出すだけ。親AIがまたそれを学習して子のAIにどんどん指示を出していく、というシステムができあがっています。

日本ではAIを使ってロボットに学習させるような動きがでてきたところです。どんなに進んでいる企業でも、欧州の先進企業のレベルにはたどり着いていません。

―――PoCまでは進んでいるものの、その先へと進まないことはどのような原因があるのでしょう。

石川: まずNICOがフォーカスしている人材不足という課題がありますが、そのほかにもデジタルツインの普及を阻む課題には以下のようなものがあります。

●初期投資とコストの高さ

デジタルツインの導入には、高性能なセンサー、クラウド環境、大量のデータを処理するAIやツールといったさまざまな設備が必要になります。

これらの設備投資や運用コストがかかるため、特に中小企業にとっては導入のハードルが高くなっています。

●既存システムや業務フローとのギャップ

製造業やインフラでは長年使われているレガシーシステム(古いITシステム)が多く、これらと最新のデジタルツイン技術を統合するのが難しい現状があります。

またデジタルツインの導入がどの程度の利益を生むのかが明確ではない、データに基づく判断決定よりも経験や勘に頼る文化があるといった事情から、デジタルツインの導入に対するハードルが高くなっています。

●データの標準化・統合の遅れ

企業ごとに独自のシステムやデータフォーマットが作られていることが多く、データの統合や標準化が進んでいません。

NICOは人材育成に注力していますが、委員会および協議会としてはデジタルツインに関する課題全般をフォローすることが目的です。課題に対し有効な打開策が現れれば随時発信し、企業の皆さんにデジタルツインへの理解を深めていただくことが我々の使命ですね。

―――今後、日本が海外の先進企業に追いつく見込みはあるのでしょうか?

石川: 十分あります。初期投資を気にせず運用できるサブスクリプション型のサービスなど、上記の課題をクリアできるような新たなサービスが今後登場してくると思います。

また経済産業省がデータ標準化のプラットフォームを作るなど、国もさまざまな施策に力を入れています。少しずつ解決の兆しが見えているのではないでしょうか。

セミナーに登壇し、デジタルツインの重要性を解説

セミナーに登壇し、デジタルツインの重要性を解説

社会に必要とされている実感を胸に、活動は次のステージへ

―――これまで活動をしてこられた中で、印象に残った出来事はありますか?

石川: いろいろなところでお話しをさせていただくうちに、賛同者が増えてきたことですね。「デジタルツインをもっと学んでみたい」とか「一緒に頑張りましょう」と言っていただけると、本当に嬉しくて。

我々の目指すところが伝わった、価値観が共有できた、という実感があります。

情報技術系のセミナーに登壇した際の様子。イベントは参加者のリアルな反応が集まります

―――活動は順調のようですね。

石川: ありがたいことに。でも、準備委員会を立ち上げるまではけっこう紆余曲折もあったんですよ。何をしたらいいのかもわからなくて、本当に思い描いたような活動ができるのかな、なんて弱気になったり。それは机上論じゃないか、なんて厳しいご意見をいただくこともありましたしね。

―――そんな経験があったのですね。それでもなお、これほどまでに精力的に取り組まれているその原動力は一体どこからきているのでしょうか?

石川: デジタルツインの普及を通して、社会に貢献できていることですね。先にお話ししたとおり、産業界の活性化は社会的に大きな意義のある仕事です。その実感は大きなモチベーションになっています。

この活動を始めたことで、自分の存在価値がわかりやすくなったというか。自分は本当に必要とされているのかと思いながら生きていくのはつらいじゃないですか。

さまざまな課題がある中で、私にできることは限られているとは思いますが、できる範囲で産業の活性化に寄与できればと思います。

―――準備委員会は協議会へと移行されるとのことですが、今後はどうなっていくのですか?

石川: 大学や企業などでの講座はすでにいくつか決まっています。そうした活動を進めながら、協議会の具体的な運営体制や活動内容など、詳細を詰めていきます。年内には準備委員会から正式な推進協議会へと移行する予定です。

協議会としての体制が整えば、セミナーやワークショップなどの実践的なプログラムもいよいよ本格的にスタートします。

まだまだ活動は始まったばかりです。産業活性化という大きな社会的意義に向けて、しっかりと歩みを進めていきたいですね。

デジタルツイン推進についてのお問い合わせはこちら

お問い合わせ石川浩司

西川コミュニケーションズ株式会社 MONOZUKURI-X研究所 セールスプランニングマネージャー 入社後DTP・デザイン・システム開発・マーケティング・プロモーションを経て2015年に3DCG事業を立ち上げ推進中。 現在は3DCG制作やインタラクティブコンテンツ制作・デジタルツインなど幅広いソリューションサービスを研究・開発・販売するセールスプランニングマネージャーを担当。