BLOG ブログ

自分の"強み"を知って、働き方を変える。アセスメントを活用したEQ向上の取り組み

DX軸での人材育成と並行してあった、EQ向上への思い

―――西川コミュニケーションズ(以下、NICO)ではリスキリングという言葉が注目される前から人材教育に取り組んできたとのことですが、なぜ早くからそういった取り組みをされてきたのでしょうか。

神谷: どの企業でもそうだとは思いますが、やはり急激に変化する時代への危機感というのを強く持っていたんです。

この激動の中で生き残っていくためには、自分たちのスキルや知見を時代に対応したものに更新していくことが必須になります。そのための学習時間をしっかり取っていこう、従業員のサポートをしていこうということで、2013年には人材育成を行う教育プロジェクトが発足しました。

西川コミュニケーションズの人材教育についてはこちらの記事もご覧ください

「学びなおし」が成長のカギ 変化の時代を生きるための人材教育とは

―――どういった人材教育を進められてきたのでしょうか。

神谷: 基本的には本人がやりたいと思うことをサポートする姿勢でいます。西川コミュニケーションズが求める理想の人材像は「先進技術を柔軟に取り込みながら、新しい発想でビジネスモデルを構築できる人」というもので、特定の分野に限定せず、本人が興味や関心を持った領域での学びを尊重しています。

ただ、生産・製造系の仕事であっても、営業職であっても、デジタル技術は切っても切れないものとなってきています。デジタルリテラシーの知見を持たないまま人材育成をしても、結局時代の変化には対応できません。

そこで、人材育成はデジタルリテラシー、今でいうところのDXの知見獲得をひとつの軸と考え、さまざまな施策を実施してきました。

■資格取得のサポート

・特に取得してほしい資格を推奨資格と設定し、取得を促す。

・推奨資格のほか、個人が希望する資格でも、会社の承認が得られれば取得に関する費用は会社が全額負担。

・規定の資格を取得された方には資格手当が支給される。

■Eラーニングサービス活用による学習機会の充実

社会人として身に着けてほしい基礎的な知識や、昇進のタイミングで受けてほしい階層別研修など、さまざまな分野の学習講座を全社員向けに用意。

また希望者にはPythonやRubyといったプログラミング学習用の高度専門教育が受けられるEラーニングサービスを導入しています。

しかし一方で、他者と一緒に仕事をしていく中で大切なのは、人と人との関わり方の部分ですよね。そこをないがしろにしたまま知識やスキルだけを高めていても、片手落ちになってしまいます。そういった人間性の部分も同時に育成していかなければという思いは、DXの施策を進めている間もずっと並行してありました。

そこで注目したのがEQ(Emotional Intelligence Quotient)、つまり心の知能指数といわれるものです。

これは自分の感情を理解し、コントロールした上で、他者の感情を理解し活かす能力のこと。良好な対人関係を築くうえで必須の能力です。

―――技術的なスキルや知見の獲得についてはこれまでもお話を伺うことがありましたが、実は人間性の育成も並行して考えられていたということですね。EQに注目するようになったのはいつごろからなのでしょう。

神谷: 知見と人間性の両立というテーマは、もうずっと前から経営陣の間では考えられていました。中でもEQというワードが社内で明確に使われだしたのは、2021年ごろだったでしょうか。

さまざまなテーマについて考えていた時期があったんですよ。ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)※にどう取り組んでいくのか、だとか。そこで、まずそもそも欠かせないのは共感性や感受性ではないかという話になり、そのためにはEQを高めていくことが大事なのでは......ということで、EQ向上に議論が集約していったという流れですね。

※ダイバーシティ&インクルージョン:多様性(ダイバーシティ)と包摂性(インクルージョン)を組み合わせた用語。一人ひとりの特性を尊重し合うことで、個々の能力が十分に発揮できる環境を整備し、全体のパフォーマンスを向上させる取り組みを指す。

EQ向上に向けたこれまでの取り組み

―――では、EQ向上のためにはどのような取り組みをされているのでしょうか。

神谷: まず先にお話ししたEラーニングサービスはDXとEQ両軸の施策として導入しており、EQ向上のためのプログラムも用意しています。

EQ単独では、2022年ごろから社内サーベイやEQLetter配信といった取り組みがスタートしました。

■社内サーベイの実施

組織の状態を把握するために実施している従業員へのアンケート調査。個人ではなく、部署として今どういう状態かという視点で回答を集めている。三カ月に1回、年間で4回実施。

社内サーベイの実施方法や目的についてはこちらの記事もご覧ください

もっと働きやすい職場を目指して!組織の健康診断「社内サーベイ」やってます|つつつ@西川コミュニケーションズSDGs

■EQLetter配信

EQ向上に先駆けて取り組むべく、まず役員や管理職からEQを理解・実践していただくためにEQに対する考え方を文章にしていただき、毎週1通ずつ社内にメール配信。

―――施策の効果はいかがですか?

神谷: 社内サーベイは、部署としての課題が明確になり、具体的な改善につながったケースも出てきています。

それまでは管理職側も「特に意見が上がってこないから、問題はないのだろう」と考えてしまっていた部分があったんですよね。しかし社内サーベイは匿名ですから、これまでは聞こえてこなかった意見も上がってきた。従業員の皆さんに実感いただけるにはまだまだ継続的な取り組みが必要ですが、とにかく課題に対するアクションがとれるようにはなってきました。

EQLetterのほうは社内でもなかなか好評で、役員や管理職の方々の考え方がわかっておもしろいと意見をいただいています。人柄が見えるいい機会になっていると思います。

―――確かに、ものの見方や考え方といった内面的なものは、職場で話に出ることはなかなかありませんね。

神谷: そうなんですよ。でも相手がどういうものの見方や捉え方をしているのかを知ることは、相互理解を深めて人との関わり方を考えていく上では欠かせないですよね。

そこで従業員の皆さんにEQアセスメントを受けていただくといいのでは、という案が教育プロジェクトの議論の中で出てきたんですよ。

プロジェクトのメンバーが実際にいろいろなアセスメントを受けてみた結果、これならいいのではとなったのが、米国ギャラップ社の開発したオンラインのアセスメント「クリフトンストレングス®」です。

受けて終わりにはならない「クリフトンストレングス®」の実施

―――このアセスメントを受けることで、何がわかるのでしょうか。

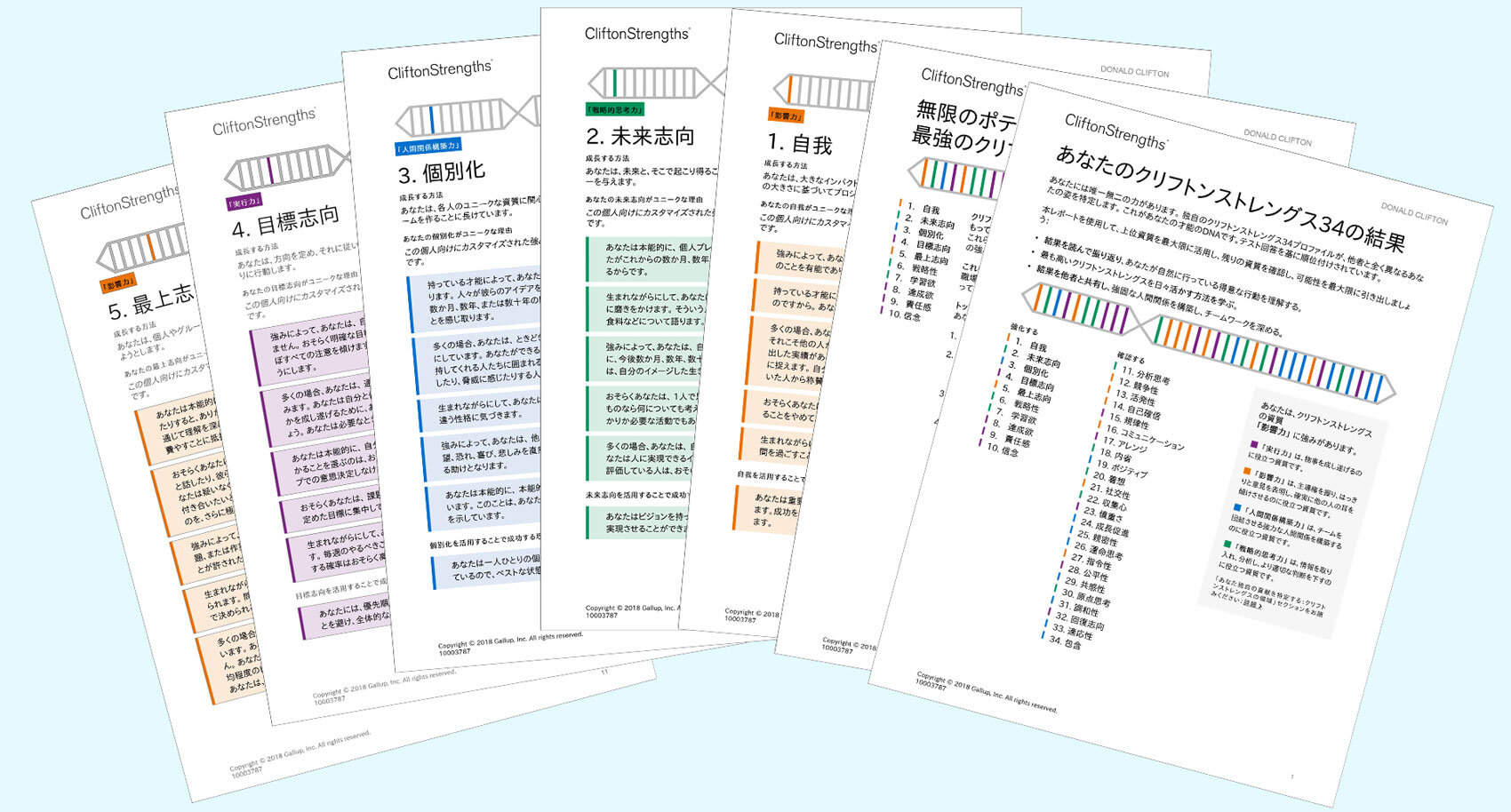

神谷: クリフトンストレングス®では、その人が無意識に行っている優先度の高い思考、感情、行動のパターンを才能=強みの可能性であると定義しています。そしてその才能を「分析思考」や「適応性」「活発性」「達成欲」などの34の資質に分類しています。

177個の質問に対して自分が当てはまると思うものを選んで回答すると、その人の中で34の資質がどのような順位になっているのかが診断結果として返ってきます。つまり「分析思考」が上位にくる人なら、物事の理由と原因を追求するといった行動を普段から取っているということですね。

診断結果のレポート例。資質の順位や、上位にきた資質についての詳しい説明が載っています

診断結果のレポート例。資質の順位や、上位にきた資質についての詳しい説明が載っています

―――上位にきた資質が、自分の強みの可能性だというわけですね。

神谷: これらの資質を理解して活かしていくことで、より才能を発揮できるようにする、というのがクリフトンストレングス®の狙いです。

そしてクリフトンストレングス®の最大の特長は、診断結果を活かすためのメソッドまでしっかり構築されていること。施策全体の流れは以下のようになっています。

●アセスメントを受ける

オンラインで回答し、診断結果のレポートを受け取ります。

●希望者には専門コーチによるコーチングも可能

自分の強みとは何か、それをさらに活かすにはどうすればいいのか。希望された方には診断結果をもとにコーチングを受けていただくことも可能です。

このコーチングは認定資格を取得したストレングスコーチが行います。NICOでは私がこの資格を取得しており、フィードバックもすべて社内で行います。

●従業員同士でグループディスカッションを行う

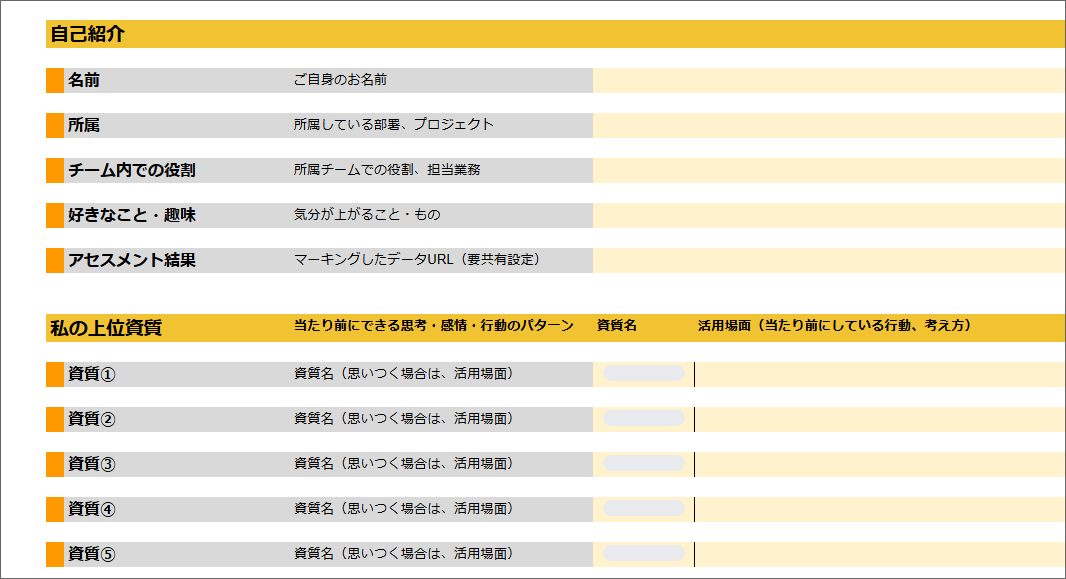

診断結果のレポートをもとにNICOオリジナルフォーマットの「私のトリセツ」を作成していただき、それを持ち寄って従業員同士でグループディスカッションを行います。

トリセツには上位にきた資質やその人の得意なこと、苦手なことを書いていただきます。例えばAさんが情報を集めたり、整理したりすることが得意であれば、そういった特性が活かせる業務にチャレンジしてもらうことが、力を発揮するきっかけになるかもしれませんよね。

逆にこれはちょっと苦手......ということがわかると、Aさんとはどう接するとよりよいコミュニケーションがとれるのかが見えてきます。

2025年3月時点では、管理職以上の方が先駆けてグループディスカッションまで終了しています。4月には全社向けの説明会を行い、NICOの2025年上期が終わる7月までには各人1回はグループディスカッションに参加していただくことを予定しています。

―――診断結果が出てくるだけのものではないのですね。

神谷: 受けて終わりになってしまうものでは意味がないだろうというのが教育プロジェクトの意見でした。その点がクリフトンストレングス®は手厚くて、ストレングスコーチの資格を取ると、グループディスカッションではこういうことが引き出せるようなファシリテーションをしましょう、なんてことまで教えてくれる研修があるんですよ。

―――ほかのアセスメントにはそういったフォローはなかったのですね。

神谷: ここまでのフォローがあるのは、私たちが受けた中ではクリフトンストレングス®だけでしたね。

もちろん他にもいいなと思ったアセスメントはあったんですよ。内面が行動にどう表れているのかという観点で細かくアセスメント結果が出てくるものだとか、これはためになるなと思ったものもあったんですけれど、その診断結果をどう活用していけばいいのかという部分が弱かったんです。

それに、開発元が国際的な統計データの分析などに多数の実績がある米国ギャラップ社であり、診断に信頼性が高いことも大きかったです。なぜそういう診断結果が出たのかの根拠がはっきりしていないと、当たっているか当たっていないかという話で終わってしまいますから。

相互理解を深めるためのNICO式「私のトリセツ」

―――ディスカッションを行う際の「私のトリセツ」はNICOオリジナルフォーマットとのことですが、公式にはこういった資料が存在しないのでしょうか?

神谷: Gallupからはさまざまなディスカッション用のツールが提供されていますが、今回はNICOオリジナルのフォーマットを作成しました。

診断レポートだけに頼ると、少し情報整理が不足すると感じているんです。公式の診断レポートは規格化された情報ですから。もちろんなるほど確かにそうだと思う部分もあるんですが、ご本人の言葉で表現してもらうことが大事だと思うんですよ。

―――レポートに書かれていることが、すべて当てはまっているわけではないということですね。

神谷: 例えば「適応性」という資質が上位にきたとして、実際にどんな場面でその人の資質が表れているのかということは、ご自身で考えていただかないとわかりません。

グループディスカッションにも工数がかかりますので、やるからにはエッセンスを凝縮した資料を作ったうえでより密度の高いコミュニケーションがとれるようにしたい。

そこでNICOでは、得意なこと、苦手なもの、ストレスがたまることは何なのか。そして自分の上位にきた資質について、その資質が普段の自分のどういった場面で活かされているのかといったことを自分で考えたうえで書いていただくことにしています。

「私のトリセツ」フォーマットの一部

―――確かに実際の場面となると、本人にしかわからないですね。

神谷: 中にはそれが難しくて書けませんという方もいらっしゃいます。なかなか思いつかない、と。それでもいいんです。どこかのタイミングで気づいたときに書き加えていただくということでかまいません。

上位にきている資質は、少なくともどこかがご自身の行動パターンや考え方に引っかかっているはずです。それをうまく活用できるようになると、自分の仕事の進め方や他者との関わりにプラスに働くはずです。それに気づいていただくのが、トリセツを作っていただく意味ですね。

「やりたいこと」をサポートする、NICOの人材教育

―――そのほかに予定されている人材育成の施策はありますか?

神谷: 決定している施策としてはひとまずクリフトンストレングス®を全社に展開することですね。実施したいことはほかにもいろいろありますが、とにかく本人がやりたいと思ったことを実現できるよう環境を整えていくという方針で、今後の施策も進めていきます。

やっぱり本人がやりたいと思うことがもっとも成果が出ると思うんですよ。今回のクリフトンストレングス®を導入する根本的な考え方もそこなんです。自分の強みや活用場面を理解し、活かすにはどうしていったらいいか、という。

―――そのためのサポートをしていくのがNICOの人材教育ということですね。

神谷: 根本にある考え方は、「時代が変化したからといって、従業員を簡単に入れ替えるような会社にはしたくない」ということです。

デジタル技術が進歩してコミュニケーションの方法もさまざまに変化し、NICOの提供するサービスもそれに応じて変化してきました。しかしずっと働いてきた従業員に対して、役割がなくなったのだから活躍できなくなってもしょうがない、とは決してならない。

必要とされる役割が切り替わっていくのなら、その切り替わった役割の中でも活躍できるよう成長の場を用意するのが経営の役割だという考えが、NICOの経営陣の中には昔から強くあります。新しい役割に人材をアサインするためには、どういったことを身に付けてもらいたいのかという話が、現在のリスキリングに繋がってきたのではないでしょうか。

今後もそのベースは変わりません。変化し続ける時代に対応できるよう人材教育を続けていきます。

Gallup®, CliftonStrengths®, and Q12® are trademarks of Gallup, Inc.

All rights reserved.

Gallup®、 CliftonStrengths®、および Q12®はギャラップの商標です。

当社の人材教育についてのお問い合わせはこちらから

お問い合わせ神谷 昌宏

西川コミュニケーションズ 人事責任者

販促物の制作業務を担当後、制作部門マネジャーとして売上拡大に伴う体制構築・運用フロー策定に携わり、採用から教育計画・労務/品質/数字管理まで幅広く経験。クライアントへの出向を経て、現在は人事責任者として全社制度設計や教育施策の立案を担当。

社内活動カテゴリのブログを読む

-

従業員に「自分ごと化」してもらうには?企業メッセージを実現に導く行動指針とは

2025.10.28

-

資格制度の後押しで挑んだ「E資格」――異分野から切り拓くキャリア

2025.05.22

-

工場&制作部門の事例を紹介。全社で取り組む西川コミュニケーションズのカイゼンとは

2024.10.24

-

自発的な学びへの道筋がポイント 西川コミュニケーションズのAI人材育成事例

2023.12.22

-

「伝えることで、社会をよりよく。」 企業メッセージに込めた西川コミュニケーションズの挑戦

2023.04.21

-

「学びなおし」が成長のカギ 変化の時代を生きるための人材教育とは

2022.06.24